京急の鉄道模型を作っているとき書くよ。

面白い床下機器を見つけたとき載せるよ。

東杏電機製造(トウキョウデンキセイゾウ)のお知らせをするよ。

本日ふらりと京急に乗りに行ったところ、新町で昼寝中の1301編成を発見。

これが私の新1000形6連の初見だったので、迷わず乗ってきた普通車を降りて観察タイムとしました。

右胸の数字「301」と電連の無いスカートまわりが新鮮です。

これが私の新1000形6連の初見だったので、迷わず乗ってきた普通車を降りて観察タイムとしました。

右胸の数字「301」と電連の無いスカートまわりが新鮮です。

購読されている方、ご無沙汰してすみません。

グリーンマックス製京急600形キットを一通り組み終え、加えて他の趣味が絶好調に盛り上がっている時期でもあったためNゲージ工作から離れておりました。

とはいえ完全に忘れていたというわけでもなく、GMストアーに足繁く通っては600形の床下機器の未入荷を確認する生活を続けています。

が、入荷の気配はなくこのままでは600形バリ展の4次車の発売を迎えてしまいそうです。

それが何を意味するかというと、適したコンプレッサーが搭載できないということ。

4次車は床下機器として、600形1~3次車M1cと新1000形のTu,Tpuを使用します。

実車は編成中の両先頭車にCPを搭載しますから、製品そのままではCP無しの間抜け編成になってしまうのです。

流石にそれはキツいと分売待ちは諦め、類似するCPを探して買ってきました。

グリーンマックス製京急600形キットを一通り組み終え、加えて他の趣味が絶好調に盛り上がっている時期でもあったためNゲージ工作から離れておりました。

とはいえ完全に忘れていたというわけでもなく、GMストアーに足繁く通っては600形の床下機器の未入荷を確認する生活を続けています。

が、入荷の気配はなくこのままでは600形バリ展の4次車の発売を迎えてしまいそうです。

それが何を意味するかというと、適したコンプレッサーが搭載できないということ。

4次車は床下機器として、600形1~3次車M1cと新1000形のTu,Tpuを使用します。

実車は編成中の両先頭車にCPを搭載しますから、製品そのままではCP無しの間抜け編成になってしまうのです。

流石にそれはキツいと分売待ちは諦め、類似するCPを探して買ってきました。

月曜の発売日から最大限の時間を割いて作ってきた京急600形キットですが、とりあえずカタチになったので製作記的なものはこれでいったん区切ります。

最後に車体に関連するこまごまとした工作をまとめましたのでご覧くだしあ。

まずは先日始めました前灯の高輝度電球色LEDへの換装。

うっかり製品状態での明るさを確認せず改造してしまったので、新1000形からプリズムが改良されたかはわかりません。

とりあえず換装後の点灯状態がこちら。

そういえば600形未更新車の急行灯は変な黄色をしてましたね。

ちょっと細工をしてここだけ色を変えてしまいましょう。

最後に車体に関連するこまごまとした工作をまとめましたのでご覧くだしあ。

まずは先日始めました前灯の高輝度電球色LEDへの換装。

うっかり製品状態での明るさを確認せず改造してしまったので、新1000形からプリズムが改良されたかはわかりません。

とりあえず換装後の点灯状態がこちら。

そういえば600形未更新車の急行灯は変な黄色をしてましたね。

ちょっと細工をしてここだけ色を変えてしまいましょう。

つい黙々とキットの製作を進めてしまい、手元にあるのはほぼ完成の状態になってしまいました。

気付くと写真がかなーり溜まっていたので、遅くなりましたが今回は側扉窓(ドア窓)などボディの詳細を放出したいと思います。

気付くと写真がかなーり溜まっていたので、遅くなりましたが今回は側扉窓(ドア窓)などボディの詳細を放出したいと思います。

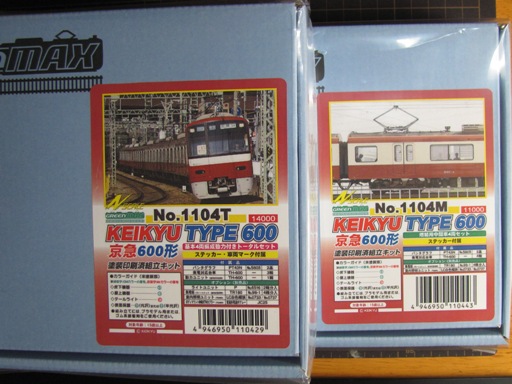

ついに発売となりました!

完全新規のグリーンマックス製京急600形キットです。

今までタイプに泣かされてきた旧世代から一転、品質が安定しまさに機が熟したと言える今のグリーンマックス完成品クオリティで発売となりました。

さっそく赤を1編成買って参りました。

まずは基本セットの梱包状態を記録しましたので、気付いた点と共に並べていきたいと思います。

ほんとは最速レビューとか名乗ってみたかったのですが、そこまで早さに自信がないうえ適当なので超特急ならぬ超快特にしてみたり。

完全新規のグリーンマックス製京急600形キットです。

今までタイプに泣かされてきた旧世代から一転、品質が安定しまさに機が熟したと言える今のグリーンマックス完成品クオリティで発売となりました。

さっそく赤を1編成買って参りました。

まずは基本セットの梱包状態を記録しましたので、気付いた点と共に並べていきたいと思います。

ほんとは最速レビューとか名乗ってみたかったのですが、そこまで早さに自信がないうえ適当なので超特急ならぬ超快特にしてみたり。

いよいよ明日の18日、完全新規のGM製京急600形が問屋着します。

まずは1~3次車未更新からとのことなので、収納に愛用のTOMIX製ブックケースを買って参りました。

中敷きウレタンには定番のキャスコ製12両を使用します。

しかしこれ、18m級車両の収納には長手方向の余裕がありすぎます。

中で車両が動いて傷ついたりしたらショックなので、私は製作が簡単かつ扱いに便利な形の詰め物を入れています。

今回はその作り方を簡単に説明しましょう。

使う部分が左側、基本的にいらないのが右側。

要は真ん中に型抜きされていた凸形の部分を利用しようということです。

まずは1~3次車未更新からとのことなので、収納に愛用のTOMIX製ブックケースを買って参りました。

中敷きウレタンには定番のキャスコ製12両を使用します。

しかしこれ、18m級車両の収納には長手方向の余裕がありすぎます。

中で車両が動いて傷ついたりしたらショックなので、私は製作が簡単かつ扱いに便利な形の詰め物を入れています。

今回はその作り方を簡単に説明しましょう。

使う部分が左側、基本的にいらないのが右側。

要は真ん中に型抜きされていた凸形の部分を利用しようということです。

先日花粉症の薬を貰いに行ったところ、現在服用している薬の工場が被災し手に入りにくくなりつつあると薬剤師さんから伺いました。

私の居住エリアでは日常的な暮らしが続いていましたが、思わぬところから影響がじわりと出てきそうです。

花粉症の季節は鼻炎と目のかゆみのコンボで細かい模型工作には絶対向いていません。

しかしGM製京急600形の発売までに確立しておきたい工作があります。

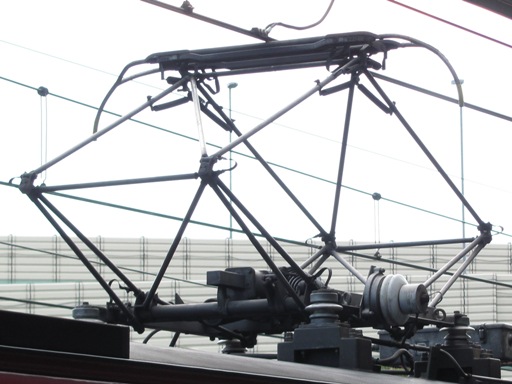

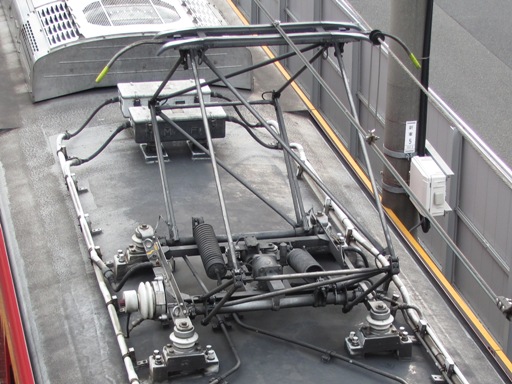

京急車は長らくPT43E系のパンタグラフを採用してきました。

そのうち120km/h運転対応車に搭載されるものには、シュー支持方式の変更改造が施されています。

PT43E-K系と呼ばれるそれが上写真ですが、シュー両端から伸びるホーンの形状が従来型PT43E系(上上写真)から変更になっており割と気になります。

グリーンマックスではPT43E-K系が製品化されておらず、600形で新規製作されるとも考えられません。

製作した1500形1545編成8連には両者が混在しており都合が良いので、今回は試作をしてみたいと思います。

私の居住エリアでは日常的な暮らしが続いていましたが、思わぬところから影響がじわりと出てきそうです。

花粉症の季節は鼻炎と目のかゆみのコンボで細かい模型工作には絶対向いていません。

しかしGM製京急600形の発売までに確立しておきたい工作があります。

京急車は長らくPT43E系のパンタグラフを採用してきました。

そのうち120km/h運転対応車に搭載されるものには、シュー支持方式の変更改造が施されています。

PT43E-K系と呼ばれるそれが上写真ですが、シュー両端から伸びるホーンの形状が従来型PT43E系(上上写真)から変更になっており割と気になります。

グリーンマックスではPT43E-K系が製品化されておらず、600形で新規製作されるとも考えられません。

製作した1500形1545編成8連には両者が混在しており都合が良いので、今回は試作をしてみたいと思います。

最新記事

(11/22)

(10/22)

(08/19)

(08/04)

(07/22)

(06/07)

(03/19)

(03/02)

(02/22)

(02/10)

カテゴリー

アーカイブ

ブログ内検索

プロフィール

HN:

Kojicstage

性別:

非公開

趣味:

VVVF SIV ブレーキ 台車

最新コメント

[03/01 ういすぷ]

[02/08 uuu]

[01/22 pon223]

[01/10 電機総務こたか]

[10/13 NONAME]

[10/10 NONAME]

[11/16 1367_8010]

[03/31 81SH]

[03/26 うちゅうじん]

[02/08 NONAME]

P R