京急の鉄道模型を作っているとき書くよ。

面白い床下機器を見つけたとき載せるよ。

東杏電機製造(トウキョウデンキセイゾウ)のお知らせをするよ。

新年度明けましておめでとうございます。(激遅)

昨年度末に1057編成が主回路更新を受け、京急車のシーメンス製主回路装置が全廃となりました。

最近は新設計の車両の落成もないので、沿線へ繰り出した際は床下機器の銘板を集めて個体識別を試みています。

1057編成はとりまVVVF装置を回収しておりまして、号車ごとに並べると下表の通り。

これ以外の編成、特に1C8MのGTO車についても少し集まってきたので、備忘録がてら記録を載せておこうかなと思います。

昨年度末に1057編成が主回路更新を受け、京急車のシーメンス製主回路装置が全廃となりました。

最近は新設計の車両の落成もないので、沿線へ繰り出した際は床下機器の銘板を集めて個体識別を試みています。

1057編成はとりまVVVF装置を回収しておりまして、号車ごとに並べると下表の通り。

| 編成 | VVVFインバータ装置:形式 / シリアル / 製造年月 | |||

| 1号車 (Muc) | 4号車 (Mu) | 5号車 (Ms) | 8号車 (Msc) | |

| 1057 | RG6008型C1-M式 C-223426 22年12月 |

RG6008型C1-M式 C-223427 22年12月 |

RG6008型C1-M式 C-223428 22年12月 |

RG6008型C1-M式 C-223429 22年12月 |

これ以外の編成、特に1C8MのGTO車についても少し集まってきたので、備忘録がてら記録を載せておこうかなと思います。

さいきんサハ1900のTu形に取付られていたレール塗油器に関する動きが多いように感じられます。

一つは半年ほど前の2022年8月に、台車取付の横梁に点検されたような跡がついていたこと。

そして直近、2023年の1月頭に、サハ1913号車(1731編成3号車)が塗油器に係る主要な台車取付品を撤去されて運用していること。

こんな姿初めて見ましたわ~

塗油器類の取付は、最近まで1700形8連3号車(Tu形)の専売特許でした。

2020年3月からは新1000形の6連に新設計のフランジ塗油器が取付され始め、2系列で併用されている現状です。

とは言え1500形は廃車が進行中であり、且つ上記の通り撤去の動きも見られることから、現状は長く続かないでしょう。

てなわけで、現時点での塗油器類の取付状況について備忘録的にまとめておきます。

一つは半年ほど前の2022年8月に、台車取付の横梁に点検されたような跡がついていたこと。

そして直近、2023年の1月頭に、サハ1913号車(1731編成3号車)が塗油器に係る主要な台車取付品を撤去されて運用していること。

こんな姿初めて見ましたわ~

塗油器類の取付は、最近まで1700形8連3号車(Tu形)の専売特許でした。

2020年3月からは新1000形の6連に新設計のフランジ塗油器が取付され始め、2系列で併用されている現状です。

とは言え1500形は廃車が進行中であり、且つ上記の通り撤去の動きも見られることから、現状は長く続かないでしょう。

てなわけで、現時点での塗油器類の取付状況について備忘録的にまとめておきます。

今まで私が記述してきたVVVF装置の形式について、私個人の認識誤りに起因する誤記がありましたので訂正させてください。

対象は京急1500形の1700番台(1700形)が艤装する、東洋電機製造製のVVVFインバータ装置です。

外観は上写真の通り。

いわゆる1C8Mの東洋GTOです。

訂正内容は装置形式のサフィックスで、正誤を下表の通り示します。

1707編成以降の1700形が艤装するVVVF装置のサフィックスが誤っておりました。

対象は京急1500形の1700番台(1700形)が艤装する、東洋電機製造製のVVVFインバータ装置です。

外観は上写真の通り。

いわゆる1C8Mの東洋GTOです。

訂正内容は装置形式のサフィックスで、正誤を下表の通り示します。

| 車両系列 | 細分 | 東洋電機製造製 VVVF装置形式 | |

| 誤 | 正 | ||

| 1500形 1700番台 |

1701編成 | RG627-A-M形 | RG627-A-M形 |

| 1707編成以降 | RG627-A-M形 | RG627-B-M形 | |

| [参考] 600形 1~3次車 | RG627-B-M形 | RG627-B-M形 | |

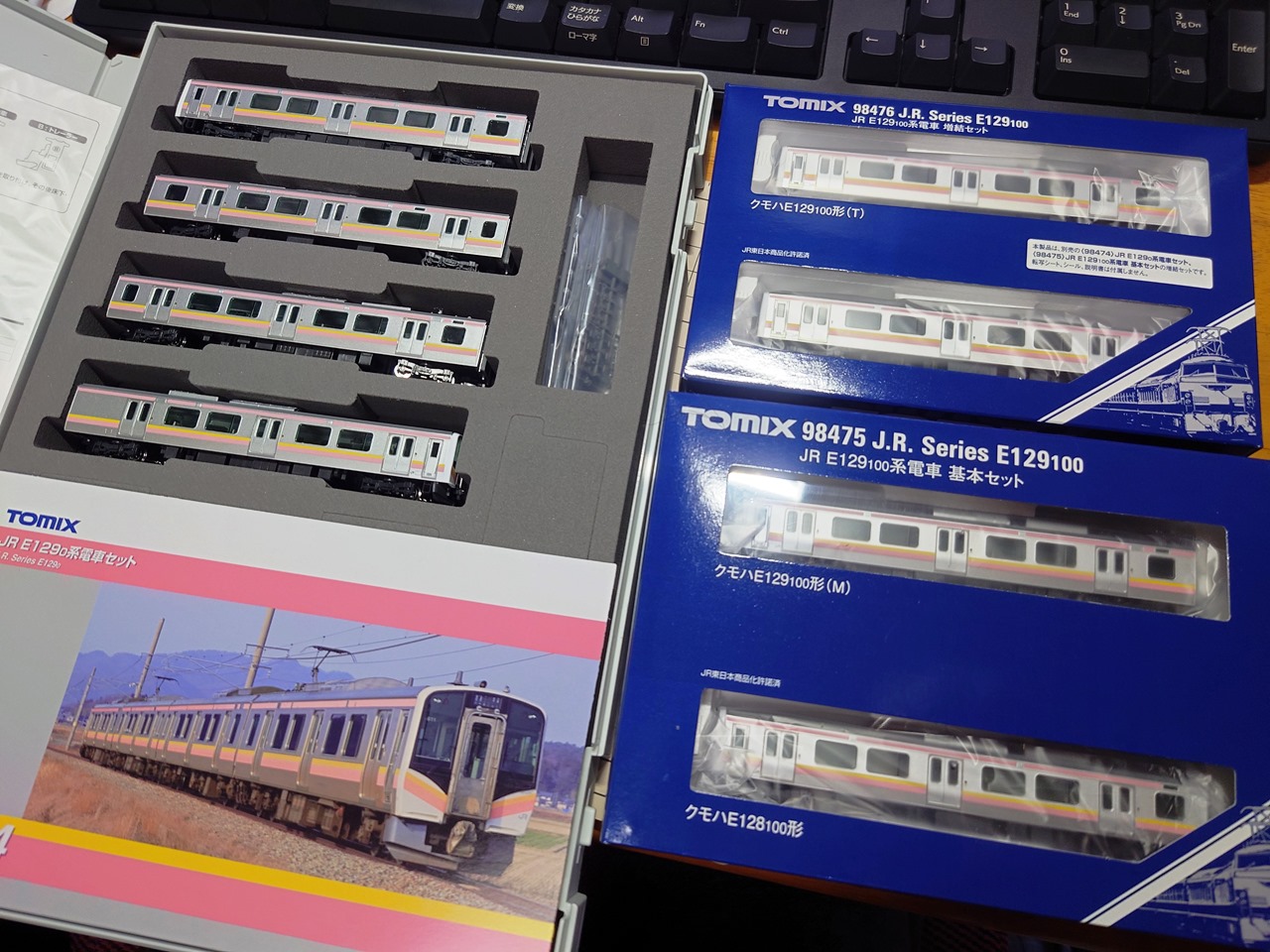

JR東日本の新潟地区向け新製電車E129系が、KATOとTOMIXから相次いで発売されています。

私は根っからのTOMIX派でして、過渡製で盛り上がる界隈を横目に耐え忍び、昨日にようやく現品手に入れることが出来ました。

品番98474,98475,98476を、とりあえず全種類1つずつ。

E129系は私の今の住まいの近所の電車でして、京急車以外では一番よく見ていたり。

新製インバータ制御電車として割と愛着もあるので、日頃から現車で好きなポイントや模型として気になる箇所を簡単にタッチアップで修正して、後はただひたすら現車と比較しながら眺めたいと思います。

私は根っからのTOMIX派でして、過渡製で盛り上がる界隈を横目に耐え忍び、昨日にようやく現品手に入れることが出来ました。

品番98474,98475,98476を、とりあえず全種類1つずつ。

E129系は私の今の住まいの近所の電車でして、京急車以外では一番よく見ていたり。

新製インバータ制御電車として割と愛着もあるので、日頃から現車で好きなポイントや模型として気になる箇所を簡単にタッチアップで修正して、後はただひたすら現車と比較しながら眺めたいと思います。

新1000形の車体更新が割と久々に実施されたようで。

今回の対象は1409編成で、4Vとしては初めての施工です。

先日乗り行った際に床下艤装の変化について確認してきましたので、簡単にまとめます。

今回の対象は1409編成で、4Vとしては初めての施工です。

先日乗り行った際に床下艤装の変化について確認してきましたので、簡単にまとめます。

2日前の記事で取り上げた京急1700形(1500形1700番台)と600形1~3次車の主回路システムに関して。

ATR-H8120-RG627系(東洋電機製造製,上写真)及びMAP-128-15V31形(三菱電機製)は、京急車とて最初に採用されたVVVF制御装置です。

この世代のVVVF装置の特徴は、付随する機器としてCB(遮断器,上写真左)箱の他に、RLB(継電器箱,上写真右)があること。

形式は 東洋製RL8204-A-M形と、三菱製UGB-S1081-383形。

このRLBは、次世代600形4次車以降の主回路システムには存在しない箱です。

これ機能と消滅した理由について調べたので、私の備忘録を兼ねて簡単にまとめます。

ATR-H8120-RG627系(東洋電機製造製,上写真)及びMAP-128-15V31形(三菱電機製)は、京急車とて最初に採用されたVVVF制御装置です。

この世代のVVVF装置の特徴は、付随する機器としてCB(遮断器,上写真左)箱の他に、RLB(継電器箱,上写真右)があること。

形式は 東洋製RL8204-A-M形と、三菱製UGB-S1081-383形。

このRLBは、次世代600形4次車以降の主回路システムには存在しない箱です。

これ機能と消滅した理由について調べたので、私の備忘録を兼ねて簡単にまとめます。

今日は鉄道開業150周年な鉄道の日だそうです。

めでたい。

自分が好きでいるものが社会から必要とされ続けて節目の年を迎えていることを嬉しく思います。

あと私の心の支えであり続けていてくれていることに感謝です。

さてここから全然関係ないハナシをします。

京急1500形1700番台、私は略して1700形と呼びますが、主回路システムの機器が珍しい構成をしています。

三菱電機製のVVVF装置:MAP-128-15V31形が、東洋電機製のCB(遮断器箱,下写真左)と組み合わされているんです。

CBの円いTDKマークとRLB(継電器箱,上写真右)のスリーダイヤモンドとが仲良く並んでいるデハ1731号車山側の図。

一般的な電車の主回路システムは、単一のメーカが HB(高速度遮断器)+LB(断流器)+VVVFインバータ装置+MM(主電動機) のシステム一式を製作して、一つのクルマへ艤装します。

これらサブシステム機器の複数メーカでの分担は消極的な類です。

んで例外も探せばあるんですが、昔からよくある事例はMM(主電動機)だけが別メーカってやり方なんですよね。

あと最近は、アークレス型の汎用HBが東洋製とセシュロン製とで国内市場を二分している辺りでしょうか。

CB(HB+LB+PLB同梱箱)だけが別メーカなんて他で聞いたことないですわ~

めでたい。

自分が好きでいるものが社会から必要とされ続けて節目の年を迎えていることを嬉しく思います。

あと私の心の支えであり続けていてくれていることに感謝です。

さてここから全然関係ないハナシをします。

京急1500形1700番台、私は略して1700形と呼びますが、主回路システムの機器が珍しい構成をしています。

三菱電機製のVVVF装置:MAP-128-15V31形が、東洋電機製のCB(遮断器箱,下写真左)と組み合わされているんです。

CBの円いTDKマークとRLB(継電器箱,上写真右)のスリーダイヤモンドとが仲良く並んでいるデハ1731号車山側の図。

一般的な電車の主回路システムは、単一のメーカが HB(高速度遮断器)+LB(断流器)+VVVFインバータ装置+MM(主電動機) のシステム一式を製作して、一つのクルマへ艤装します。

これらサブシステム機器の複数メーカでの分担は消極的な類です。

んで例外も探せばあるんですが、昔からよくある事例はMM(主電動機)だけが別メーカってやり方なんですよね。

あと最近は、アークレス型の汎用HBが東洋製とセシュロン製とで国内市場を二分している辺りでしょうか。

CB(HB+LB+PLB同梱箱)だけが別メーカなんて他で聞いたことないですわ~

京急車じゃないNゲージ鉄道模型のハナシです。

KATOの新製品として、Nゲージのコンテナ貨車に適合する40ft海上コンテナが発売されました。

カラーリングはオーシャンネットワークエクスプレス(ONE)所属のもので、鮮やかなマゼンタが目を引きます。

京急車に限らずこの手の彩度高い系オブジェクトは私の好物なので、とりあえず8個(4パック)買いました。

本記事では他メーカ製との簡単な比較と、このKATO製コンテナをコキ106形貨車に載せたときの問題及びその解決法をまとめます。

KATOの新製品として、Nゲージのコンテナ貨車に適合する40ft海上コンテナが発売されました。

カラーリングはオーシャンネットワークエクスプレス(ONE)所属のもので、鮮やかなマゼンタが目を引きます。

京急車に限らずこの手の彩度高い系オブジェクトは私の好物なので、とりあえず8個(4パック)買いました。

本記事では他メーカ製との簡単な比較と、このKATO製コンテナをコキ106形貨車に載せたときの問題及びその解決法をまとめます。

コミケ参加のため首都圏への滞在は、もちろん京急車の調査を兼ねておりまして。

いろいろ気になったところを駆け足ですが記録して参りました。

年初に気付いた増粘着装置の撤去が、この夏になって急速に進行していたので、確認できた範囲で状況を書き留めておきます。

それから、TH-1500T形台車に点検跡があったので最後にチョット載せときます。

いろいろ気になったところを駆け足ですが記録して参りました。

年初に気付いた増粘着装置の撤去が、この夏になって急速に進行していたので、確認できた範囲で状況を書き留めておきます。

それから、TH-1500T形台車に点検跡があったので最後にチョット載せときます。

最新記事

(11/22)

(10/22)

(08/19)

(08/04)

(07/22)

(06/07)

(03/19)

(03/02)

(02/22)

(02/10)

カテゴリー

アーカイブ

ブログ内検索

プロフィール

HN:

Kojicstage

性別:

非公開

趣味:

VVVF SIV ブレーキ 台車

最新コメント

[03/01 ういすぷ]

[02/08 uuu]

[01/22 pon223]

[01/10 電機総務こたか]

[10/13 NONAME]

[10/10 NONAME]

[11/16 1367_8010]

[03/31 81SH]

[03/26 うちゅうじん]

[02/08 NONAME]

P R