京急の鉄道模型を作っているとき書くよ。

面白い床下機器を見つけたとき載せるよ。

東杏電機製造(トウキョウデンキセイゾウ)のお知らせをするよ。

京急車にまったく関係ないハナシしますね。

グリーンマックスから2025年の夏頃に発売されたエコノミーキットのJR四国7000系を買っておりました。

さいきん組立てたので、拙い出来ですが自分用のレシピ備忘録目的で紹介します。

個人的な好みで、7100形として1両つくりました。

7100形は松山向き片運転台の制御付随車(Tc)で、両運制御電動車(cMc)の7000形などにぶら下がって走るクルマです。

グリーンマックスから2025年の夏頃に発売されたエコノミーキットのJR四国7000系を買っておりました。

さいきん組立てたので、拙い出来ですが自分用のレシピ備忘録目的で紹介します。

個人的な好みで、7100形として1両つくりました。

7100形は松山向き片運転台の制御付随車(Tc)で、両運制御電動車(cMc)の7000形などにぶら下がって走るクルマです。

先週末の8月17日にコミックマーケット106(C106)へサークル参加してきました。

当日は暑くかつ混みあうなか、弊スペースまでお越しいただきありがとうございました!

今夏は例年以上に大勢の参加者さんにお越しいただきました。

心の底から感謝を申し上げます。

当日は暑くかつ混みあうなか、弊スペースまでお越しいただきありがとうございました!

今夏は例年以上に大勢の参加者さんにお越しいただきました。

心の底から感謝を申し上げます。

私、Kojicstageが主宰する同人サークル“東杏電機製造”(トウキョウデンキセイゾウ)が、8月16日~17日に開催される同人誌即売会「コミックマーケット106」(C106)に参加します。

サークルスペースは、2日目 (8月17日・日曜) 東6ホール サ-21a です。

当日の頒布物を一覧でご紹介します。

以下、頒布物のご紹介です。

サークルスペースは、2日目 (8月17日・日曜) 東6ホール サ-21a です。

当日の頒布物を一覧でご紹介します。

以下、頒布物のご紹介です。

【謹告】入稿しますた。

京急車のブレーキシステムを易しく解説する本「京急ブレーキメカニクス2025」を頒布します!

京急車のブレーキシステムを易しく解説する本「京急ブレーキメカニクス2025」を頒布します!

おしらせです。

わたしKojicstageが主催する同人サークル“東杏電機製造”が、コミックマーケット106(C106)に当選し、サークルスペースをいただけることになりました。 2025年8月17日 (日,イベント2日目) 東地区 サ-21a にてお待ちしております。

2025年8月17日 (日,イベント2日目) 東地区 サ-21a にてお待ちしております。

今夏の本は、2014年の冬に頒布した京急車のブレーキシステム解説&小ネタ本「京急ブレーキメカニクス」の新版を出す予定でおります。

ここ数年の京急車には、20次車からの新しい思想のブレーキシステムや、電気指令ブレーキの5→7ステップ化改造など、ブレーキに係る進歩や変化がありました。

個人的にいろいろ調べたり整理がついてきたので、今夏の機会にまとめて同好の諸兄と共有しておきたい思いです。

がんばります!

わたしKojicstageが主催する同人サークル“東杏電機製造”が、コミックマーケット106(C106)に当選し、サークルスペースをいただけることになりました。

今夏の本は、2014年の冬に頒布した京急車のブレーキシステム解説&小ネタ本「京急ブレーキメカニクス」の新版を出す予定でおります。

ここ数年の京急車には、20次車からの新しい思想のブレーキシステムや、電気指令ブレーキの5→7ステップ化改造など、ブレーキに係る進歩や変化がありました。

個人的にいろいろ調べたり整理がついてきたので、今夏の機会にまとめて同好の諸兄と共有しておきたい思いです。

がんばります!

京急1500形1700番台で唯一、編成中全ての主回路装置が三菱電機製の1731編成をグリーンマックス製完成品をベースに作りました。

このために15V31形VVVF装置を作る必要があったんですね。

このために15V31形VVVF装置を作る必要があったんですね。

京急新1000形1~5次車は既に主回路更新が完了し、更に現在車体更新が進みつつあります。

これら改造では車両の自重が変化する場合もありまして、いま過渡的な姿と最終形態とが揃っています。

自重の変化って案外書籍などで出回ることが少ないと思ったので、この機会に自重の変化をまとめておきたいと思います。

ちなみに新規記事起こしてる'25年3月頭時点で調査が足りてないので、調べがつき次第の追記させてください。

これら改造では車両の自重が変化する場合もありまして、いま過渡的な姿と最終形態とが揃っています。

自重の変化って案外書籍などで出回ることが少ないと思ったので、この機会に自重の変化をまとめておきたいと思います。

ちなみに新規記事起こしてる'25年3月頭時点で調査が足りてないので、調べがつき次第の追記させてください。

結月ゆかりさんのフィギュアがゲーセンのプライズでリリースされまして。

自分の好みに合わせて手を加えキラキラにしてみました。

ちなみに私、機械以外の模型を加工するのコレが初めてでして、敏腕モデラーな読者諸兄から見たらいろいろ無茶苦茶かもしれんのですが生温い目で読んでいただけますと幸いでござい。。。

自分の好みに合わせて手を加えキラキラにしてみました。

ちなみに私、機械以外の模型を加工するのコレが初めてでして、敏腕モデラーな読者諸兄から見たらいろいろ無茶苦茶かもしれんのですが生温い目で読んでいただけますと幸いでござい。。。

パーツだけ作ってみたの巻です。

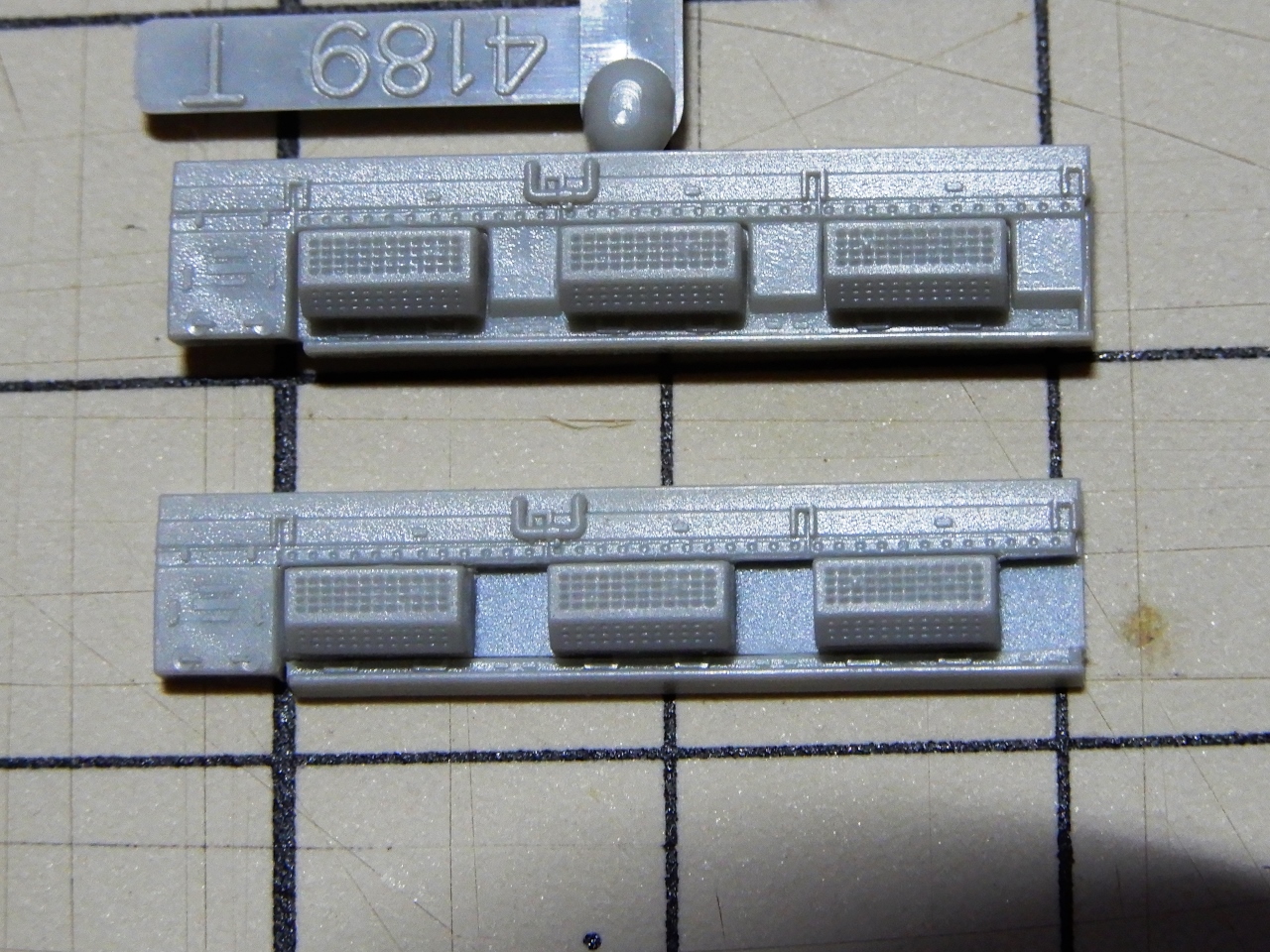

グリーンマックス製のVVVFインバータ装置RG627-B-M形の既製品から、15V31形に見えるパーツを錬成してみましたよ。

写真の上がGM製RG627、下が今回作ってみた15V31もどきです。

実機が見た目的にどう違うのか、その上でパーツをどう作ったか、それぞれ書き残しておきます。

グリーンマックス製のVVVFインバータ装置RG627-B-M形の既製品から、15V31形に見えるパーツを錬成してみましたよ。

写真の上がGM製RG627、下が今回作ってみた15V31もどきです。

実機が見た目的にどう違うのか、その上でパーツをどう作ったか、それぞれ書き残しておきます。

次のページ

>>

最新記事

(11/22)

(10/22)

(08/19)

(08/04)

(07/22)

(06/07)

(03/19)

(03/02)

(02/22)

(02/10)

カテゴリー

アーカイブ

ブログ内検索

プロフィール

HN:

Kojicstage

性別:

非公開

趣味:

VVVF SIV ブレーキ 台車

最新コメント

[03/01 ういすぷ]

[02/08 uuu]

[01/22 pon223]

[01/10 電機総務こたか]

[10/13 NONAME]

[10/10 NONAME]

[11/16 1367_8010]

[03/31 81SH]

[03/26 うちゅうじん]

[02/08 NONAME]

P R