京急の鉄道模型を作っているとき書くよ。

面白い床下機器を見つけたとき載せるよ。

東杏電機製造(トウキョウデンキセイゾウ)のお知らせをするよ。

パーツだけ作ってみたの巻です。

グリーンマックス製のVVVFインバータ装置RG627-B-M形の既製品から、15V31形に見えるパーツを錬成してみましたよ。

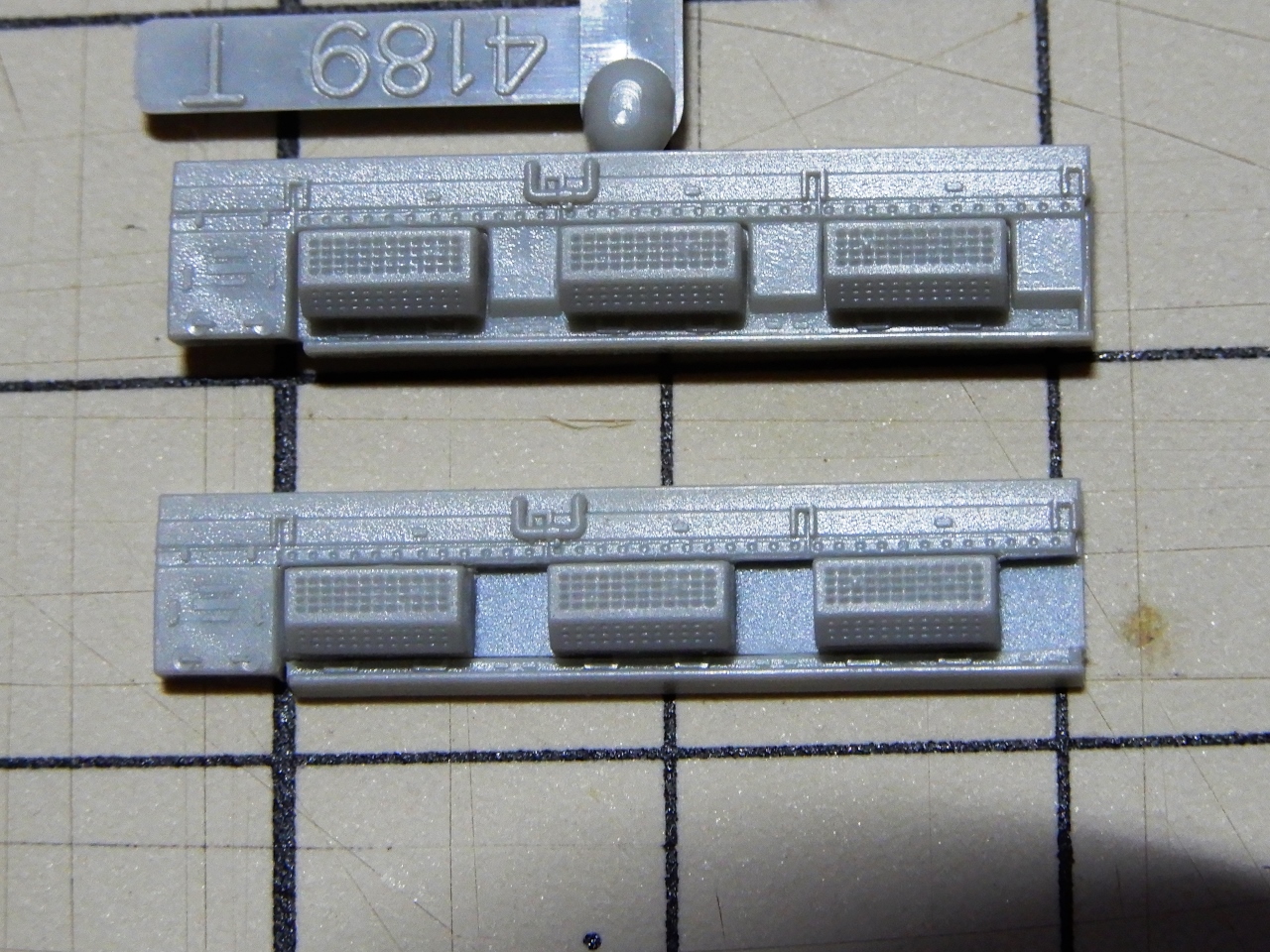

写真の上がGM製RG627、下が今回作ってみた15V31もどきです。

実機が見た目的にどう違うのか、その上でパーツをどう作ったか、それぞれ書き残しておきます。

グリーンマックス製のVVVFインバータ装置RG627-B-M形の既製品から、15V31形に見えるパーツを錬成してみましたよ。

写真の上がGM製RG627、下が今回作ってみた15V31もどきです。

実機が見た目的にどう違うのか、その上でパーツをどう作ったか、それぞれ書き残しておきます。

まず実機の外観について。

モデルのプロトタイプの東洋電機製造製RG627-B-M形がこちら。

続けて今回作りたかった三菱電機製15V31形はこちら。

違うところ、探すとそれはもう無数に見つかるんですけど、個人的に一番目立つなーと常々思っていたのがヒートシンクの右隣の形状でした。

RG627↓は小箱が付いています。たぶんゲート電源ユニット。

一方の15V31↓では小箱が無く、奥行きがあってスッキリしています。

このさっぱりした雰囲気が好きで、なんとかモノにしたいなーと思っていたんですよね。

というわけで作っていきます。

材料は上述したとおり、GM製のRG627-B-M形VVVF装置、刻印4189Tです。

それから0.3mm厚のプラ板を、3.0×21mmの長方形に切り出しておきます。

まずはヒートシンクの下辺を境に下側を切り出します。

この切り離す部分は私のやり方では再利用するので綺麗に取っておきます。

続いてRG627に特有の小箱部分3ヶ所にφ1.5ドリルで穴を開けて、

ヒートシンクを残して全体をくり抜きます。

ここで裏面へ。

スプルーの丸ボスや位置決め用のピンなど凸形状を切り落とし、平滑にしておきます。

したらば最終組立です。

一番最初に切り出していた下辺部分を接着しなおします。

固まったら裏返して、

プラ板を裏から貼り付けます。

向かって下辺に隙間ができないよう十分位置決めしてからサラサラ瞬着を流します。

プラ板は少しはみ出すので、接着剤の固着後にカットしたらかんせーです。

既製品RG627(左)と改造した15V31(右)とを見比べ。

ヒートシンクの間に影が落ちてるところが大変に実感的で興奮できる仕上り。

せっかく立体物である模型を作るんですから、立体感へのコダワリ大事にしていきたいです。

今回あえて3Dプリンタ成型品ではなく射出成形の既製品から改造した理由について。

やっぱ射出成形だからこその良好な仕上りを活かしたかったからなんですよね。

平面の滑らかさとか、ヒートシンク部分のグリルの精密さとか。

まぁGMの床下機器は当たり外れあるんですけどね。

銀千とか600形あたりはベリーグッドでして、今回活用してみました。

とりあえず4台こさえたので、1731編成をさっさと仕上げて、あとデハ1715のを置き換えようかなと。

床下作ったらまたブログ書きますね。

この記事にコメントする

最新記事

(08/19)

(08/04)

(07/22)

(06/07)

(03/19)

(03/02)

(02/22)

(02/10)

(01/07)

(01/06)

カテゴリー

アーカイブ

ブログ内検索

プロフィール

HN:

Kojicstage

性別:

非公開

趣味:

VVVF SIV ブレーキ 台車

最新コメント

[03/01 ういすぷ]

[02/08 uuu]

[01/22 pon223]

[01/10 電機総務こたか]

[10/13 NONAME]

[10/10 NONAME]

[11/16 1367_8010]

[03/31 81SH]

[03/26 うちゅうじん]

[02/08 NONAME]

P R